教育部的举动表面上是为中小学生减负,而实质上是引导社会资源回归教育,抑制培训对教育的干扰。与其说校外培训是刚需,还不如说重点学校升学路径是刚需。知识与职业的教育仍是社会主流,顺应着应试教育的政策指向。主管部门打压培训机构,算是政策“回拽”的表现。

2018年10月26日教育部官网发消息《教育部召开推进校外培训机构整改工作座谈会》,看得出来,主管部门要把中小学生减负工作进行到底。

工作座谈会上,部级领导从师资管理角度提出两个“狠招儿”:一是“从事语数英、理化生等学科培训的教师必须要具有相应教师资格”;二是“严禁教师到校外培训机构兼职补课或自行办班补课”。

体制外教师准入门槛提高,凭证上岗成为前提,为给学生培训降温,针对教师的资格证书培训不断升温。

同时,体制内教师不得兼职,更狠!很多打着“名校名师”招牌的培训班会因此失去培训主体的有生力量,以及与之配套的品牌效应。

教育与培训其实是泾渭分明的两种社会资源。教育部的举动表面上是为中小学生减负,而实质上是引导社会资源回归教育,抑制培训对教育的干扰。

不过,对主管部门的良苦用心,家长似乎并不买账。

现实情况是,将近50%的中小学生参与校外培训,也就是说,教育部的举措是在挑战市场刚需!

这从一个侧面反映出,现有的正规学校教育无法满足学生、家长的需求——升入重点学校的需求!

与其说校外培训是刚需,还不如说,重点学校升学路径是刚需。

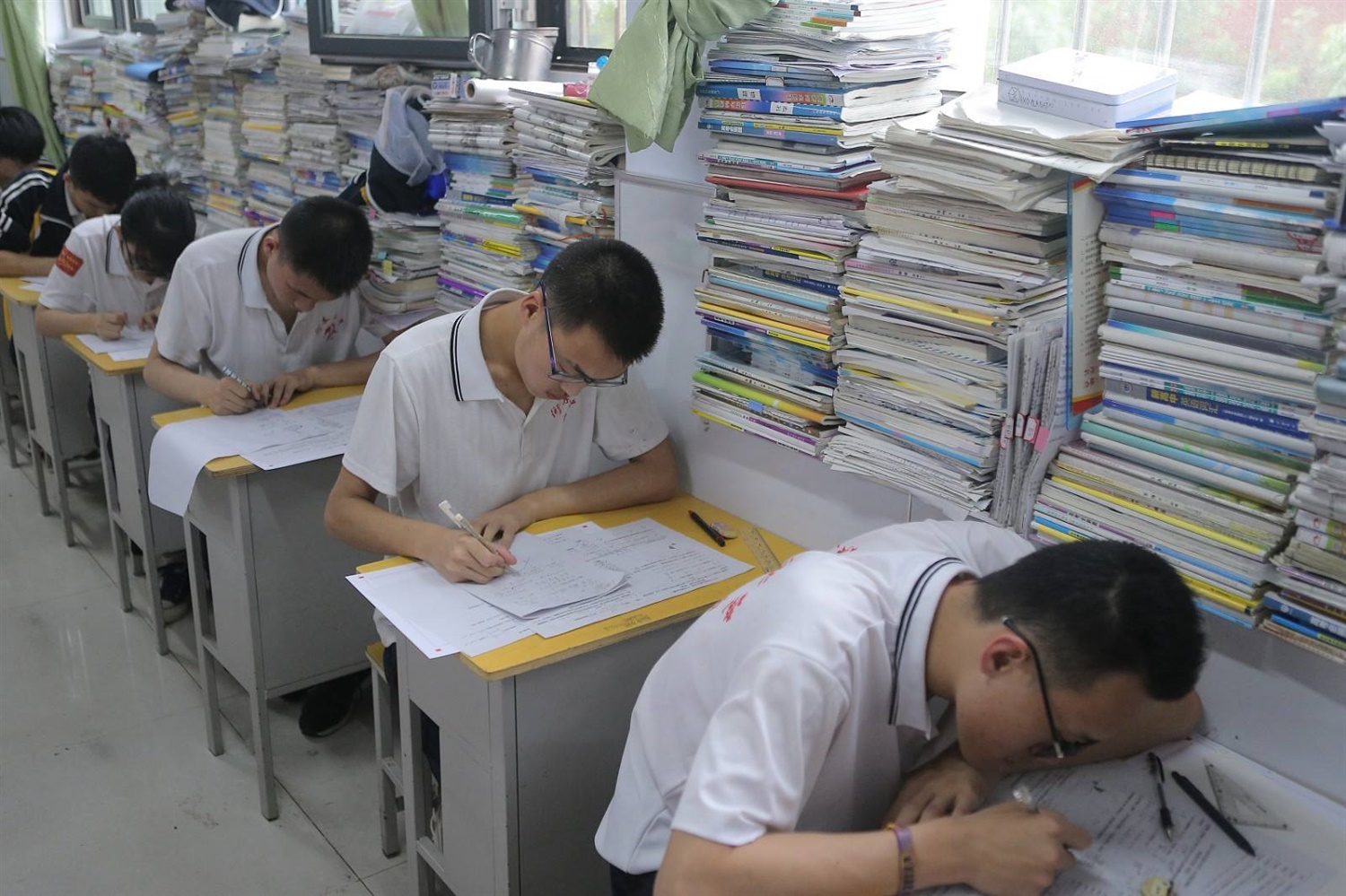

为了满足这个内在需求,在校外培训机构被打压的同时,颇具反讽意味的是,正规的学校教育越来越像培训班,越来越倾向于单纯的技能、技艺——特别是考试技巧——的训练。

这与校外培训班恰恰是一脉相承的。

于此同时,体制内学校对教师的激励机制竟然也是以升学率等应试指标作为主要手段,学校教师的价值似乎就体现在班里有多少学生进入人大附中、有多少升入清华北大。

教育是什么?莫衷一是。而教育不是什么?倒是异口同声。

图名、逐利便不是教育。

无论如何,国内真正能称得上非营利教育机构的,似乎也只有体制内学校了,同时承载着“真正的教育”的使命。

正规教育的校园与校外培训班的课堂最大区别是,前者是文化载体,后者是技术媒介。

文化缺失的教育,其实已经没有教育属性了。

国学大师钱穆先生在他的著作《中国历史精神》中指出,西方教育分为国民教育(国家教育)、个人自由的教育(知识与职业的教育)、宗教教育。

中国教育自古以来没有西方的宗教教育,却有富于宗教精神的道德教育、人格教育、文化教育。

中国发展到近代以后,一直不断强化国家教育、知识与职业教育,当代则几乎全部是知识与职业教育,而道德教育、人格教育、文化教育却渐渐荒芜。

现在的家长其实也是在文化荒芜中度过的,教育与培训的界限始终模模糊糊,知识与职业的教育仍是社会主流,顺应着应试教育的政策指向。

主管部门打压培训机构,算是政策“回拽”的表现,只不过巨大的惯性仍左右着社会心态的发展。

国际教育知名专家,尚德在线教育海外合作高级总监,资深自媒体人,著有《留学的逻辑》《到英国去》《欧洲情调之旅》等书。