司马迁作《史记》,在《孟子荀卿列传》末尾附载二十四个字:“盖墨翟宋之大夫,善守御,为节用。或曰并孔子时,或曰在其后。”只言墨翟为宋大夫,不载其里籍。东汉高诱注《吕氏春秋》中《当染》、《慎大》两篇时,谓“墨子者名翟,鲁人也”。东晋葛洪著《抱朴子》及《神仙传》,谓“墨子名翟,宋人也,仕宋为大夫”。此后,1400年间,“鲁人”、“宋人”两说并存。

至清乾嘉间,考据学大盛,毕沅、武亿相继发展高诱“鲁人说”。毕沅《墨子注叙》称“高诱注《吕氏春秋》以为鲁人,则是楚鲁阳,汉南阳县,在鲁山之阳,本书多有鲁阳文君问答,又亟称楚四境,非鲁、卫之鲁,不可不察也。”武亿《跋墨子》曰:“《汉书·艺文志》:‘《墨子》七十一篇。’注云‘墨翟为宋大夫’,而未著其他。惟《吕氏春秋·慎大览》高诱注‘墨子名翟,鲁人也’。鲁即鲁阳,春秋时属楚。古人于地名,两字或单举一字,是其例也。”毕沅、武亿为乾嘉考据学名家,言之有据,此后百年间,“鲁阳说”定于一尊。

清末孙诒让著《墨子后语》在《墨子传略》中仍存“鲁人”、“宋人”两说,谓“墨子名翟,姓墨氏。鲁人,或曰宋人。”但在“案语”中指出:“此盖因墨子为宋大夫,遂以为宋人。以本书考之,似当以鲁人为是。”认为《墨子·贵义篇》“墨子自鲁即齐”;《鲁问篇》“越王为公尚过束车五十乘以迎子墨子于鲁”;《吕氏春秋·爱类篇》“公输为云梯欲以攻宋,墨子闻之,自鲁往”;《淮南子·修务训》“自鲁趋而往”并墨子为鲁人之确证。孙氏所列证据对肯定“鲁人说”否定“宋人说”是很有说服力的。不过孙氏所说“鲁人”是指鲁国人。他在“案语”中接着说:“毕沅、武亿以鲁为鲁阳,则是楚邑。考古书无言墨子为楚人者。《渚宫旧事》载鲁阳文君说楚惠王曰‘墨子,北方贤圣人’,则非楚人明矣。毕、武说殊谬。”孙氏“鲁国说”一出,影响颇大,百年来,论墨子者,多从之。

这里要提出的是,孙氏指责“毕、武说殊谬”,不免失之于武断。要论定“墨翟,鲁人也”之“鲁”是鲁国,还是鲁阳,需对有关材料作具体分析。

第一,《渚宫旧事》载鲁阳文君说楚惠王曰:“墨子,北方贤圣人。”《墨子·公输篇》载子墨子曰“吾从北方,闻子为梯,将以攻宋。”依孙氏之意,鲁国在楚国的北方,“墨子,北方贤圣人”之“北方”,指的是鲁国。其实,古代不称某国北方境外之国谓北方,而直接称谓“北国”。《诗经·大雅·韩奕》:“奄受北国,因以其伯。”《南齐书·周盘龙传》:“盘龙父子由是名播北国。”就是明证。“方”在古代指境,四方即四境,方内即四境之内,方外即四境之外。“北方”就是北部境域。鲁阳文君是楚国大臣,他对楚惠王说的“墨子,北方贤圣人”,意即“墨翟是咱楚国北部境域的圣贤人才”。墨子在楚国郢都对公输般说的“吾从北方,闻子为梯,将以攻宋”,意思就是“我在楚国北部境域,听说你造云梯,将用来进攻宋国”。“方”的这种含义,即使到了今天,也仍存在着。例如,人们常说的“北方人”、“南方人”,明确是就我国境域之内而言的。若是一个俄国人,虽然俄国在我国之北,我们也不说他是北方人,而只会说他是俄国人。鲁阳邑是位于楚国北部境域的城邑,“墨翟,鲁人也”之“鲁”当为鲁阳。只有这样才符合“墨子,北方贤圣”的真意。

第二,《吕氏春秋·爱类》云:“公输般为云梯欲以攻宋,墨子闻之,自鲁往,见荆王曰:臣北方之鄙人也。”“北方”已见前辨,“鄙人”意谓边疆之人,或郊野之人。《荀子·非相》“楚之孙叔敖,期思之鄙人也。”《史记·商君传》“夫五羖大夫,荆之鄙人也。”注曰:“鄙人,郊野之人也。”“北方之鄙人”句式与“期思之鄙人”、“荆之鄙人”完全相同。只是后者的“期思”、“荆”是具体的城邑名或国名,而“北方”是境域方位,但此境域的归属是不言自明的。墨子向荆王自我介绍“臣北方之鄙人也”,双方会意的前提是同为楚国人,只需说“北方”,就能理解是楚国北部境域。很清楚,墨子自言“臣北方之鄙人也”,用今天的话就是“我是咱国北部边疆鲁阳邑人”。假若墨子是鲁国人,那么他应说:“臣鲁国之鄙人”,即便把“鲁国”省言为“鲁”,也只能是“臣鲁之鄙人”,绝对不会说“臣北方之鄙人”。

第三,今本《墨子·公输篇》曰:“公输般为造云梯之械,将以攻宋。子墨子闻之,起于齐,行十日十夜而至于郢,见公输般。”关于墨子此行的出发地,《文选·广绝交论》注引《墨子·公输篇》云:“墨子闻之,自鲁往,裂裳裹足,十日至于郢。”《世说新语·文学篇》注引也作“自鲁往,裂裳裹足,日夜不休,十日十夜而至于郢”。且《吕氏春秋》也有:“墨子闻之,自鲁往,裂裳裹足,日夜不休,十日十夜至郢”。《淮南子·修务训》也称“自鲁趋而往”。这些材料可证《墨子》原文为“自鲁往”,后人在转抄过程中,误写为“起于齐”。墨子此行的出发地可以肯定为“鲁”,原文又清清楚楚地记载“十日十夜至于郢”。如果此“鲁”是鲁国,那么从鲁国之都曲阜至楚惠王的国都郢(今湖北宜城)有三四千里,显然不是墨子步行十日可以达到的。而鲁阳(今河南鲁山)距郢不足千里,恰是墨子徒步十日的路程。无可辩驳的事实说明墨子是鲁阳人,而非鲁国人。持“鲁国说”者在这个问题上挖空心思作文章,或说“十日十夜是约数”,并举葛洪《神仙传》把“十日十夜”写作“七日七夜”为证;或说“从把鲁误为齐,可知是齐鲁之鲁”(见孙以楷《墨子年里考辨》。)这是不值得一驳的。首先,“十日十夜”是明明白白的确定数量,怎么会是约数呢?打开《辞源》等工具书,不见“十”有约数的释意。至于葛洪《神仙传》将之写作“七日七夜”,实际上七是十的误写。十、七相误的例子向来就有。其次,将鲁误书为齐,并不能说明原著之鲁一定是齐鲁之鲁,最多只能说明,误抄者孤陋寡闻。

除了上述主证,我们还可以从以下六个方面找到墨子里籍不在鲁国而在鲁阳的旁证。

其一,司马迁作《史记》于《太史公自序》中录乃父司马谈《论六家之要旨》,六家之中有墨家,且排在阴阳家、儒家之后居第三位。对墨家学说的优劣长短论辩甚详,其字数多于阴阳、儒、法、名四家,仅次于道家。这说明司马氏父子对墨家是很重视的。若墨子的里籍在鲁国,当司马迁“二十南游……北涉汶泗,讲业齐、鲁之都,观孔子遗风,乡射邹、峄”的过程中,不会对墨学创始人的里籍毫不留意;而在《史记》中缺载。如果说秦以后墨学微绝,司马迁时已不知其详,那也不符合实事。司马迁生活于汉武帝时期,上距墨子的生活年代仅三百年。那时三百年的社会变迁,还不至于使墨子里籍的遗迹和流传在民间的口碑材料荡然无存。况且整个战国时期儒墨并称显学,即使经过秦始皇的焚禁私学,也不会把墨子故居遗迹和民间口传材料一扫而光。事实上,秦末儒学与墨学同在焚禁之列,而汉初崇尚黄老,儒学的命运也不比墨学好多少。鲁国能留有孔子的故里,怎么就没有墨子的故里。这从另一角度说明墨子不是鲁国人。

其二,《墨子·鲁问篇》载:“鲁祝以豚祭,而求百福于鬼神。子墨子闻之曰:‘是不可,今施人薄而望人厚,则人唯恐其有赐于己也。今以一豚祭,而求百福于鬼神,唯恐其以牛羊祀也。古者圣王事鬼神,祭而已矣。今以豚祭而求百福,则其富不如其贫也。’”“鲁君之嬖人死,鲁君为之诔,鲁人因说而用之。子墨子闻之曰:‘诔者,道死人之志也。今因说而用之,是犹以来首从服也。’”我们从这两段文字所记述的事情可以看出,墨子完全是以外来学者的身份评判鲁国“祭祀求福”和“为死者作诔”两项习俗的。明显是墨子客游鲁国时的言论。若墨子本身就是鲁国人,他对这些属于当地风俗习惯一类事情,是不会如此敏感,发表异议的。

其三,墨翟作为一位学者像孔子一样曾经游学列国。但从现存《墨子》诸篇看,在其接触和涉及的各国国君中能够明确记载名号的,除“鲁阳文君”和“楚惠王”外,别无他人。其中与鲁阳文君的对话最多。《耕柱篇》有两则,《鲁问篇》有四则。一般认为《墨子》中《耕柱》、《贵义》、《公孟》、《鲁问》、《公输》这五篇是墨子弟子辑录墨子一生言行而成的。这里面的材料对研究墨子生平和思想,价值最高。为什么其弟子对楚惠王、鲁阳文君等墨子接触过的楚国君臣记忆这么丰富,这么准确?而对齐、鲁、卫、宋、越等国君臣只能笼统言之?解释只有一个,楚国是墨子的里籍所在,弟子们随墨子在楚国居住的时间最久,留下的印象最深刻。

其四,墨翟对楚国的国土资源了若指掌。墨子不仅对鲁阳文君对话称:“今使鲁(指鲁阳)四境之内大都攻其小都,大家伐其小家,杀其人民,取其牛马狗豕布帛米粟货财,则何若?……夫天之兼有天下也,亦犹君之有四境之内也。”而且与楚王对话称“荆之地,方五千里”,“荆有云梦,犀兕麋鹿满之,江汉之鱼鳖鼋鼍为天下富”,“荆有长松文梓、楩楠豫章”。另外,墨子与巫马子对话称:“和氏之壁,隋侯之珠,三棘六异,此诸侯之所谓良宝也。”这些良宝皆楚国所产,墨子谈论起来如数家珍。而对其它国家,甚至任过大夫的宋国,也无如此详尽的了解。这在一定程度上也可作为墨子是楚国鲁阳人的佐证。

其五,《墨子·耕柱篇》载:“叶公子高问政于仲尼曰:‘善为政者若之何?’仲尼对曰:‘善为政者,远者近之,而旧者新之。’子墨子闻之曰:‘叶公子高未得其问也,仲尼亦未得其所以对也’”。《鲁问篇》:“孟山誉王子闾曰:昔白公之祸,执王子闾,斧钺钩要,直兵当心,谓之曰:‘为王则生,不为王则死。’王子闾曰:‘子何其侮我也!杀我亲而喜我以楚国,我得天下而不义,不为也,又况于楚国乎?’遂而不为。王子闾岂不仁哉!”子墨子曰:“难则难矣,然而未仁也。若以王为无道,则何故不受而治也?若以白为不义,何故不受王,诛白公然后反王?故曰难则难矣,然而未仁也。”叶公问政、白公之祸是春秋末期楚国历史上发生的重大事件,这两段文字直言“叶公子高问政于仲尼”,“昔白公之祸”,这语气明白不过的告诉我们:墨子是楚国人。他在同弟子谈论本国当代史上发生的事情,所以用不着写明叶公、白公的国别。若墨子是鲁国人,按古代的语言习惯就应该是:“楚叶公子高”,“昔楚白公之祸”了。

其六,墨学出于夏礼,这是人们所公认的。《墨子》有《节用篇》。《孟子》称“墨子摩顶放踵,利天下而为之。”节用,禹之教也。孔子称“禹菲饮食,恶衣服,卑宫室。”《庄子》称:“禹亲自操橐耜而杂天下之川,腓无胈,胫无毛,沐甚风,栉甚雨。”《列子》称:禹身体偏枯,手足胼胝。吕不韦称:“禹忧其黔首,颜色黎黑,窍藏不通,步不相过。”《墨子》有《节葬篇》,《韩非·显学》称“墨者之葬也,冬日冬服,夏日夏服,桐棺三寸,服丧三月。”节葬亦禹法也。《尸子》称禹之丧法“死于陵者葬于陵,死于泽者葬于泽,桐棺三寸,制丧三日。”《淮南子·要略》称“禹之时,天下大水,死陵者葬陵,死泽者葬泽,故节财,薄葬,闲服生焉。”在文字及记述工具不发达的古代,所谓夏礼,主要是通过融汇为风俗习惯而传承的。墨学尊崇和继承夏礼,它只能产生于具有夏文化传统的地区。夏文化的发源地在嵩山周围。“河南省的西部,即黄河中游南岸的伊、洛、汝、颖流域是夏人的最重要的活动中心之一。”“周武王所说的‘有夏之居’就在今天河南西部以嵩山为中心的伊、洛、汝、颍流域。”(黎虎《夏商周史话》)禹都阳城(今河南登封告成镇),夏启大会诸侯于钧台(今河南禹州)。夏代,以颍川为中心,周围包括南阳在内都是夏人居住的地方。经商,历周,至春秋战国,这里仍保有着浓重的夏文化传统。司马迁在《史记·货殖列传》中记载:“颍川、南阳,夏人之居也。夏人政尚忠朴,犹有先天之遗风。颍川敦厚,秦末世,迁不轨之民于南阳。南阳西通武关、郧关,东南受汉、江、淮,宛亦一都会也。俗杂好事,业多贾,其任侠,交通颍川,故至今谓之‘夏人’”。鲁阳北接嵩山、洛汭,东临夏启钧台,在夏族早期活动的区域内,秦汉属南阳,与颍川郡毗连,处于保持着夏禹遗风的“夏人之居”范围之中。司马迁生活的汉武帝时代,鲁阳尚保有夏文化遗风,被称为“夏人”,那么在墨子生活的春秋战国时代,就可想而知了,所以从文化土壤上看,墨学只会产生在这里,墨子只能是鲁阳人。而鲁国是周公长子伯禽的封国,周礼占绝对统治地位。周文化的土壤孕育产生的是崇尚周礼的儒学。因而,孔子说:“吾学周礼,今用之,吾从周。”又曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”周之礼尚文,又贵贱有礼法,其事具《周官》、《仪礼》、《春秋传》。与墨学节用、兼爱、节葬之旨异。若硬把墨子说成是鲁国人,那就难免有移花接木之嫌了。

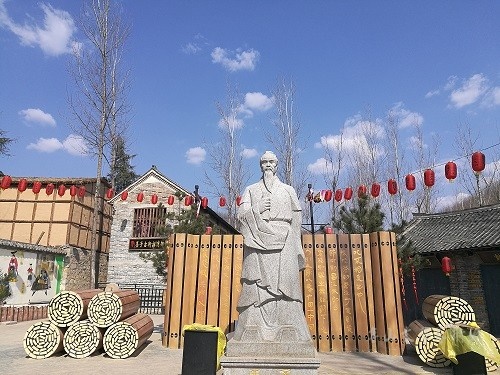

要之,墨翟不是鲁国人,而是楚国鲁阳邑人,即今河南鲁山县人。

作品来源:鲁山文学艺术网