鲁山丝绸用柞蚕丝纺织而成。传统生产工艺是手工缫丝,经过选丝、络丝、整经、打纬、织绸、漂练等工序加工而成,具有拉力强、易染色、耐高温、抗酸、抗碱、绝缘、吸湿性强等特点。手工纺织出的丝绸,手感爽滑,柔而有骨。染色后,色泽鲜艳柔和。用以制作服装,穿着轻盈、爽滑,尤其适合制作裙装。

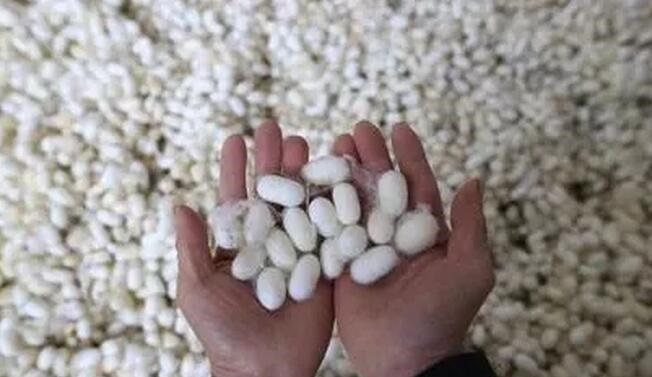

鲁山丝绸分水丝绸、干丝绸两种。未出蛾的茧就釜抽丝织的绸为水丝绸,其线条均匀,色泽白而透黄,质地轻柔,坚韧耐磨,无皱纹,不起毛,易染色。已出蛾的茧蒸后抽丝织的绸为干丝绸,其线条欠匀,色泽次之,但坚韧耐磨。

清光绪年间,京庄、申庄商人专营鲁山绸者甚多,部分转销国外。1913年(民国2年),鲁山绸在美国旧金山万国商品博览会上展出,荣获金奖,被称为“仙女织”。此后,鲁山丝绸进一步发展,县境西半部百万亩蚕坡,年产茧200万千克。县城、下汤、耿集、瓦屋、赵村等地,缫丝、织绸、漂练作坊和经营丝绸的行栈很多。其中,县城有丝绸作坊、行栈231家,漂练作坊7家,年漂练“一六绸”26万匹。这样,从养蚕到丝绸、销售,形成农、工、商一体化经营机制。

新中国成立后,县政府重视发展养蚕、缫丝、织绸业,从资金、选种、技术等方面给予扶持。20世纪60年代至70年代,年产茧240万千克,缫丝10多万千克。全县有集体、私营织绸机1700多台。同时,建立了国营缫丝厂和丝织厂,年产丝绸50多万米,出口量占全省出口量60%。20世纪80年代以后,随着化纤工业的发展,衣饰形成多样化,丝绸业逐渐衰退。2005年,仅有瓦屋乡李老庄、马楼乡燕楼等地生产。

丝绵是蚕茧经过碱水煮、拉丝、漂洗后加工而成。其色白或土黄,质地轻柔、柔韧,可与鸭绒媲美。下汤、赵村等乡(镇)农民改革传统工艺,购买现代机器设备,先后在县内和县外兴办丝绵被加工厂40多家,年生产能力108余吨,开发的产品有春秋丝被、夏凉丝被及丝绵被胚等。注册商标品牌有“鲁山家纺”“鸿威家纺”“祥瑞”。

鲁山丝绸入选首批“中原贡品”保护名录。

近年来,随着县委县政府对丝绸产业和丝绸文化重视程度持续加大,鲁山丝绸又焕发出勃勃生机。通过鲁山丝绸家纺产业园平台的综合建设,借助国家“一带一路”的优惠政策,鲁山丝绸将重现昔日辉煌,成为县域特色经济的主力军。